Merci à Lydia Harambourg, historienne d’art spécialiste de la seconde École de Paris, de nous avoir autorisé à reproduire son texte issu du catalogue de la rétrospective Bernard Buffet au musée d’Art moderne de la Ville de Paris, disponible sur Internet. L’exposition aura lieu jusqu’au 26 février 2017.

À la fin des années 1940, deux peintres, Bernard Buffet et Georges Mathieu, s’imposent sur la scène artistique française qui vit un renouveau de la peinture baptisé Nouvelle École de Paris. Pionniers et acteurs majeurs de mouvements radicalement opposés, ils incarnent deux mythes de la peinture, respectivement engagés dans la figuration et dans l’abstraction lyrique après la Seconde Guerre mondiale. Leur vie sociale les tient à distance dans un parcours pourtant concomitant. À l’Académie des beaux-arts où ils sont respectivement élus, Bernard Buffet en 1974, précédant d’une année Georges Mathieu sous la Coupole, les séances hebdomadaires du mercredi les ont-elles rapprochés ? Tous deux sont mus par une inexorable passion pour l’acte de peindre. Faut-il voir dans ce désir inassouvi d’une peinture dévorante, pratiquée avec rage, l’origine du blâme asséné par une critique partisane qui dénonça une production abondante vouée à une répétition sclérosante ? Ou plutôt déceler la violence d’un engagement qui s’épuise en gestes jusqu’à perdre conscience dans l’affirmation emblématique de signes picturaux entre tous, fondateurs d’un langage personnel, immédiatement conquis et reconnaissable dans l’évidence d’une écriture spécifique. À l’échelle internationale, le Japon est le premier à voir en chacun le peintre incarnant les valeurs de la modernité[1].

L’affirmation d’un style comme langage inhérent à une personnalité hors du commun, les fait entrer dans la légende. L’expression « c’est un Buffet » à laquelle renvoie « c’est un Mathieu » certifie leur succès populaire qui rattrape l’Histoire. Stupéfaction et admiration s’unissent dans une controverse iconoclaste encore vive.

Chacun construit un œuvre, développe une création unique et identitaire et inscrit, dans le territoire de l’art, des modèles plastiques signifiants, d’une énergie singulière. Ils ont en commun de représenter un phénomène sémiotique rare. La société, par la presse et les médias, leur a donné une place définitive en les chargeant d’un rôle paradoxal dont l’image sociale se dissocie de leur personnalité et de leur art.

Le destin s’empare d’eux par des voies divergentes. Alternant célébrité et rejet, gloire et éclipses, ils adhèrent et se démarquent simultanément des conceptions contemporaines de l’art tout en les incarnant comme modèles mythiques. Dès 1947, l’État, par le biais du Musée national d’art moderne, se porte acquéreur d’un premier tableau de Buffet[2], lequel entrera prestigieusement dans les collections françaises en 1954 grâce à la donation du docteur Girardin, son premier collectionneur[3]. Quant à Mathieu, la rétrospective que lui consacre en 1963 le musée d’Art moderne de la Ville de Paris est la consécration et une reconnaissance officielle qui le place au premier rang des commandes dans le domaine des arts appliqués auquel le peintre s’emploie à redonner tout son prestige, des Gobelins à la Monnaie de Paris[4].

Adulés ou honnis, les deux artistes déclenchent des passions, loin d’être apaisées. Mais il est indiscutable que leur peinture se donne comme espace symbolique. L’historien de l’art est en droit de s’interroger sur les origines de cette progressive désaffection. Ne subsisteraient-ils donc dans la mémoire collective qu’à travers les images fictionnelles du dandy, collectionneur de voitures ayant fait la une d’une presse à sensations ? Nous voilà loin de l’essentiel.

Qu’a-t-on démontré lorsque l’on confine Buffet dans les années 1950 et qu’il se résume à l’image unique de sa Tête de Clown, peinte en 1955 ? Le tableau a fait le tour du monde, reproduit à des centaines de milliers d’exemplaires, précédant Warhol (qui admire le peintre) et ses célébrissimes effigies de Marilyn Monroe ayant gagné la notoriété du public, à l’instar des affiches dessinées par Mathieu pour Air France ?

La question se pose, scandaleusement stupéfiante autant qu’énigmatique, sur la progressive méconnaissance de leur art et sur ce désamour dont ils ont été les victimes. Étant entendu que chacun est marqué du caractère asynchrone d’une peinture enracinée dans une vérité irréversible et la provocation qu’elle génère, force est de retracer leur chemin.

Tout commence avec l’irrépressible besoin de peindre. Peindre comme on respire, dans la jouissance et le désir vorace du geste qui transgresse le pouvoir d’expression de la peinture opposé aux tromperies illusionnistes. Chacun a immédiatement saisi ce que devait être son écriture. Sans discours, avec obstination, Buffet ne dit qu’une chose : « je peins ». Ce qui l’entoure, le quotidien, ses contemporains, les paysages et les villes comme les espaces imaginaires, l’histoire et les mythes revisités à l’exemple des Maîtres. Pour Mathieu qui découvre la prééminence du signe sur sa signification, le peinture est la conséquence d’une action provocante aussi démesurée que l’est la tradition qu’il rejette violemment. « Acte instinctif » pour Buffet, « voyance » pour Mathieu, la peinture appelle leur vocation.

Pour le jeune Bernard Buffet, l’apprentissage du dessin, consolidé aux Beaux-Arts, lui a fait prendre conscience du métier qu’il exercera en bon artisan. À la même époque, Mathieu son aîné de sept ans, alors jeune professeur d’anglais au lycée de Douai découvre à la lecture d’un ouvrage d’Edward Crankshaw[5] que la peinture n’a pas besoin de représenter. Autodidacte, Mathieu peint sans y être préparé.

Avec une expression immédiate de leur talent, le succès ne tarde pas. Insolent, pour Buffet âgé de vingt ans lorsqu’il reçoit le prix de la Critique (1948) avec un sujet qui déstabilise le public, mais qui révèle et impose un peintre accompli. Sa toile Deux hommes dans une chambre, l’introduit avec éclat dans le monde de la peinture. La critique ne s’y trompe pas : elle voit en lui l’espoir de la peinture figurative. Il est « L’homme témoin[6] », celui qui atteste le monde réel en noyant la banalité réaliste dans l’héritage des grands maîtres qu’il admire[7]. À l’opposé, Mathieu possède une écriture non signifiante.

Ses deux peintures gestuelles exposées au Salon des Surindépendants de 1947 augurent de son « embryologie des signes[8] » et de l’inversion sémantique, celle du signe qui précède le sens avec la primauté du geste sur la pensée. Quand en 1951 André Malraux s’exclame « enfin un calligraphe occidental », Mathieu est promu chef de file de l’abstraction lyrique. Deux ans plus tard, Aragon fait l’éloge de Buffet. Ce dernier et Mathieu seront toujours encensés par les plus grands écrivains.

Ils attendent tout de la peinture et partagent le postulat d’un art fondé sur la liberté créatrice. Leur maîtrise technique est entière, mais leur dialectique distincte. Le premier raconte avec l’image, convaincu que le seul plaisir rétinien s’épuise dans le monde figuré qui passe en elle et en ressort, enrichie des forces de son style. Pour Buffet qui ingère son modèle, à commencer par lui-même dans ses autoportraits avérés ou non, la peinture détourne ce qu’elle représente pour se hausser à l’universel. Quant à Mathieu il s’est coupé d’un passé plurimillénaire en érigeant l’abstraction lyrique au rang d’une éthique philosophique mise au service des fulgurances graphiques. Pour chacun, la peinture est vécue comme un acte fondateur. Le trait revêt un pathétisme particulier. Figure du destin et symbole d’un combat singulier, il est la cicatrice du geste. Médité à ses débuts pour Buffet qui peint « maigre », avant de réveiller sous ses pinceaux la « véhémence » pratiquée par Mathieu pour une calligraphie imaginaire. Le défi qu’ils se lancent à eux-mêmes les rapproche et place leur œuvre dans la ferveur et l’angoisse, la pensée extatique et l’exaltation pour les vouer au tragique de leur solitude. La peinture est une ascèse. Reclus dans le silence de l’atelier clos sur son monde, Buffet n’explique ni ne parle de sa peinture. La solitude de Mathieu est d’un autre ordre dont les performances isolent paradoxalement son geste qui nécessite une absolue implication de l’être dans le processus créateur.

Dans l’extase et l’affirmation de soi, l’éthique renouvelle l’esthétique et témoigne du paroxysme créateur de la peinture, humaniste pour l’un, prophétique pour celui qui n’a cessé de l’accompagner d’une pensée métaphysique dont il s’explique dans ses nombreuses publications.

Pour Buffet et Mathieu, leur œuvre en tension est d’abord le puissant écho de ce qu’ils sont. « La Guerre », « La Passion du Christ », « Jeanne d’Arc », « Vingt mille lieues sous les mers », « L’Enfer de Dante », ou « La Révolution française », répondent à l’ère des « Batailles » de Mathieu. Leurs récits prennent vie de la peinture et ne doivent leur réalité qu’à l’accord entre l’ensemble des signes plastiques : couleurs, textures, matière. Le trait incisif et anorexique de Buffet pour une peinture famélique, les tons posés en touches fines selon la technique des superpositions de glacis que pénètre la lumière, précèdent les grattages et les épaisseurs tourmentées et douloureuses. Des traces noires brutales chez Mathieu structurent un noyau central sur lequel se greffe un graphisme jailli sans préméditation du tube.

Comme ils sont proches, sans le savoir… La peinture reste une convention, un rituel et une forme de théâtralité. Mathieu l’exerce avec une pleine conscience d’une mission qu’il veut transcendantale en peignant en public, pour vivre l’évanescence de l’instant, comme un élément de transgression de l’image qui a définitivement vécu. Cette violence de l’engagement s’épuise en des gestes mûris chez Buffet qui sait aussi que peindre, n’est pas copier. Le sujet est du côté du leurre, ils l’ignorent mais ils recourent à des pratiques communes pour une efficacité plastique plus expressive. Ils délaissent pinceaux et brosses, le couteau ne suffit plus. Jaillissant du tube pressé par des doigts impatients, la matière colorée inscrit la trace. Vertigineuse est la vitesse d’exécution permise par le tubisme, alors que le pouce contrôle l’écoulement de la couleur. Des Folles (1970) ou de la Bataille des Éperons d’or (1957), une charge picturale identique dynamise la surface et transmue la couleur en énergie existentielle, figurale pour Buffet, abstraite pour Mathieu. Ils libèrent des coulures, des maculatures et des taches hardies, des giclures nées d’un dripping intuitif, des lignes ourlées, explosives pour une composition bachique hallucinatoire.

La parade gestuelle atteint sa démesure dans un drame dont l’un et l’autre nous disent la démence meurtrière pour une vision stupéfiante de vérité.

La matière est devenue une chape creusée dans les strates matiéristes. Les splendeurs des fastes royaux exaltées par des conflagrations de biffures écarlates et crépusculaires de La Bataille de Bouvines (1954) se retrouvent dans le drame de l’Espagne sanglante et le fracas des noces de sang et de mort, avec « La Corrida » (1966) ou encore les « Oiseaux » (1959).

Sur ces grands théâtres où se joue leur gigantomachie (leur souffle épique affronte les formats de six et huit mètres de long) l’homme, le peintre, sont au centre de tout. Placés devant l’espace du néant, le « nada » de Jean de la Croix, Mathieu et Buffet interrogent le champ de liberté ininterrompue de la toile. L’infaillibilité de leur regard pactise avec des facultés émotionnelles dans la sidérante épiphanie de la peinture. Plus emblématiques que figuratifs, les sujets chez Buffet ne l’emportent jamais sur la peinture, qui est aussi pour Mathieu, par des moyens informels l’ultime accès à la préhension de l’univers. Leur langage respectif est un relais pour une mystique particulière qui imprègne leur œuvre entier. Les Crucifixion, Descente de Croix, [Pietà], de Buffet relient la théologie à la réalisation subjective du tableau. Pour incarner le bouleversement sémantique en marche, Mathieu exploite un syncrétisme graphique comme métaphore du sacrifice. La brûlure inextinguible et expiatoire qui imprègne tout leur œuvre est celle qui dévore l’Écorché (1964) et la Bataille de la Saint-Barthélemy (1959).

À la fin de leur vie, les deux peintres sont seuls en face de Dieu[9]. Leur peinture pleinement autonome, inassimilable et irréductible a acquis une plénitude et une rare puissance.

L’aventure prométhéenne s’est arrêtée volontairement. Pour Mathieu qui cessa de peindre les dix dernières années de sa vie. Pour Buffet dans la grandeur tragique de son destin assumé.

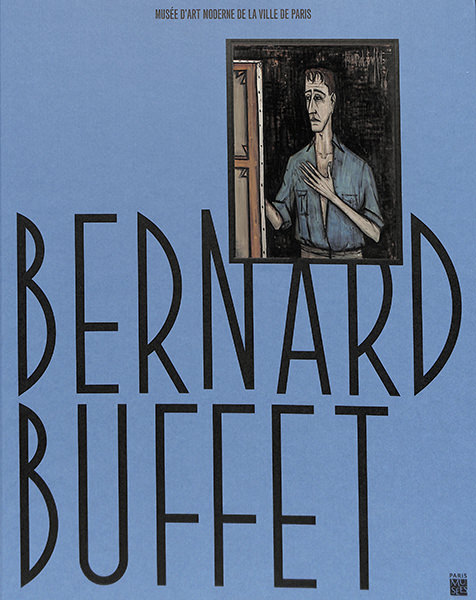

La splendeur et le crépuscule les avaient réunis, ils restent invulnérables pour une renaissance en cours. En 2002, Mathieu est honoré d’une rétrospective au musée du Jeu de Paume. Aujourd’hui, Buffet est célébré au musée d’Art moderne de la Ville de Paris.

Alors qu’en 1960, Georges Mathieu exprimait un jugement critique sur Bernard Buffet (« et si je n’ai mentionné ni Lorjou ni Buffet, c’est parce que tout simplement, ils ne comptent pas dans l’évolution de la peinture[10] »), il déclara plusieurs décennies plus tard qu’il voyait en lui le grand peintre figuratif du XXe siècle[11].

[1] En 1973 est inauguré le musée Bernard Buffet fondé par Kiichiro Okano à Surugadaira au Japon, où il a souhaité que ses cendres reposent. Il s’y est rendu pour la première fois en 1980, mais y exposait depuis les années 1950. Mathieu est allé une première fois au Japon en 1957 où il peint en public plusieurs toiles de quinze mètres de long.

[2] Le Coq mort.

[3] Legs en 1953 du docteur Maurice Girardin par testament, daté de 1951. Sa collection — riche de dix-sept peintures de Buffet — est déposée en 1954 au Petit Palais alors Palais des Beaux-Arts de la Ville de Paris. Puis elle rejoint le musée d’Art moderne de la Ville de Paris en 1961, année de son inauguration.

[4] Buffet grave un premier timbre en 1978. Le musée de la Poste de Paris lui organise la même année une rétrospective. Deux ans plus tard, Mathieu lui succède. Il a gravé son premier timbre en 1974.

[5] Edward Crankshaw, Joseph Conrad. Some Aspects of the Art of the Novel, Londres, John Lane, 1936.

[6] Bernard Buffet rejoint en 1949 le deuxième groupe « Homme témoin », créé par Jean Bouret. Il a régulièrement exposé au salon des Peintres témoins de leur temps de 1951, date de sa création jusqu’au dernier en 1982.

[7] Rembrandt, Goya, David, Géricault, Gros, Courbet.

[8] En 1951, Mathieu écrit un texte intitulé « Esquisse d’une embryologie des signes ».

[9] Georges Mathieu, Désormais seul en face de Dieu, 1998, Paris, L’Âge d’Homme.

[10] Georges Mathieu, De la révolte à la Renaissance, Paris Gallimard, coll. « Idées », n° 279, 1960.

[11] Entretien de l’auteur avec Georges Mathieu en 2000.